Federico I Barbarroja (llamado así por el color de su barba)

Desde los tiempos en que la Antigua Roma dominaba el mundo, hasta bien entrado el siglo XX. Si algo ha demostrado la historia, es que fallecer luchando es el mayor honor que puede tener un soldado. No en vano uno de los espíritus legionarios afirma que «el morir en el combate es el mayor honor». Sin embargo, este es un privilegio que no tuvo Federico I Barbarroja (llamado así por el color de su barba), el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y es que este anciano falleció en extrañas circunstancias durante la Tercera Cruzada mientras trataba de cruzar un río.

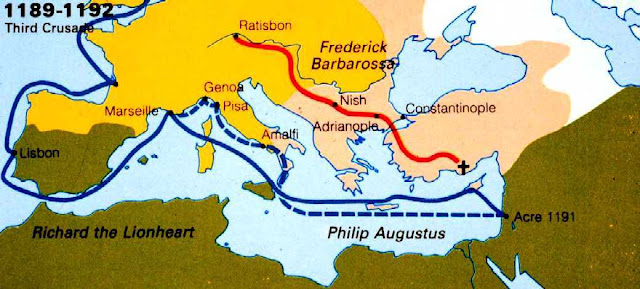

Todo apunta a que se ahogó, una muerte indigna para un monarca de tal importancia. Sin embargo, existen multitud de teorías sobre lo que realmente sucedió. Lo que sí es cierto es que su fallecimiento provocó que la vertiente alemana del ejército cruzado se disolviera y solo una pequeña parte llegara hasta su objetivo. Un contingente que, posteriormente, quedó todavía más diezmado si cabe por una plaga de peste. Su marcha también provocó, según varios autores, que Ricardo Corazón de León no pudiese conquistar Jerusalén y que se retirase de Tierra Santa el 9 de octubre de 1192. Una fecha por la que hoy rememoramos este suceso.

Federico y la Segunda Cruzada

Barbarroja se crió al calor de las leyendas de valentía y heroísmo narradas en la vieja Europa por todos aquellos que regresaban de la Primera Cruzada cubiertos de gloria. Historias que hablaban de la conquista de Jerusalén y de la lucha contra el «infiel», pero que -todo sea dicho- no solían narrar las barbaridades que cometieron los cruzados contra los habitantes de la ciudad santa cuando la conquistaron el 15 de julio de 1099. Y es que, en las siguientes jornadas acabaron con la vida de decenas de miles de civiles musulmanes y judíos.

Fuera como fuese, Federico se impregnó de todo aquel heroísmo y, en 1147, combatió junto a si tío -Conrado III- en la Segunda Cruzada. Una campaña desastrosa en la que las diferencias entre la vertiente alemana del ejército cruzado (indisciplinada y ávida de enriquecerse al coste que fuera) y el Imperio Bizantino llevaron a la muerte de miles de soldados. ¿La razón? Que el emperador de Bizancio Manuel I Comneno (uno de los que había solicitado la ayuda cristiana para contener a los musulmanes), mantuvo severos enfrentamientos con los germanos temeroso de que estos dejasen una estela de violaciones y saqueos en su ciudad de camino a Tierra Santa.

Así recordaba Barbarroja a aquellos «traidores», como les consideró durante una buena parte de su vida. «¡Oh, qué asquerosa traición la de esos malvados quienes esperaban que los liberáramos mientras nos ponían obstáculos prácticamente insalvables en camino! Nos cobraban sumas siderales por sus provisiones. Nuestros hambrientos hombres solían verse obligados a procurarse su subsistencia a la fuerza cuando no contaban con dinero para pagarla. Esta situación ocasionó luchas mortales y finalmente llegamos a Asia Menor con muchas carencias y profundamente desazonados».

Aquella Cruzada fue una calamidad que, probablemente, hizo que Barbarroja se animara casi medio siglo después a volver a tomar la cruz. Quizá, ansioso por enmendar la catástrofe que -por una causa o por otra- se había sucedido. Con todo, y aunque los cristianos se retiraron como perdedores a Europa después de no haber logrado tomar ciudades clave para la cristiandad como Damasco, Federico empezó a despuntar como un destacado líder y un valeroso guerrero en esta contienda.

Así lo afirma el divulgador histórico Michael Rank en su obra «Las cruzadas y los soldados de la cruz»: «Federico sorprendió gratamente por su gran arrojo y sus habilidades de líder natural, las que moldearon su imagen como rey de Alemania y emperador del Sacro Imperio Romano. Federico contaba con una extraña combinación de cualidades que lo hacían parecer como una especie de superhumano ante sus contemporáneos», determina el experto en su obra.

El anciano que tomó la cruz

Algo debió ver Conrado en Barbarroja durante aquella campaña militar, pues le acabó nombrando su sucesor. Así fue como, en 1152, Federico accedió al trono de Alemania después de convencer (políticamente hablando) a los nobles locales.

En los siguientes 30 años su ascenso fue increíble y meteórico. En 1153 ayudó al papa Eugenio III a regresar al poder después de ser expulsado por Arnaldo de Brescia y, apenas un año después, fue coronado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Posteriormente continuó expandiendo los territorios de su país en Europa hasta que, en 1159, se eligió a Alejandro III como nuevo pontífice. Este le exigió someterse a su poder, y terminó consiguiendo que nuestro protagonista se inclinase ante él a base de las armas en 1176.

Mientras todo aquello sucedía en Europa, en Tierra Santa las cosas no andaban precisamente bien. Al menos, así quedó de manifiesto cuando, en 1187, el líder musulmán (y sultán de Egipto) Saladino conquistó Acre y Jersusalén. Esto fue considerado una grave ofensa por parte del papa Gregorio VIII, que llamó a la Cruzada para recuperar aquellos lugares sagrados. Federico, entonces un anciano, acudió a la llamada del pontífice. Y eso, a pesar de las desavenencias que había tenido con la Santa Sede unas pocas décadas antes.

«Federico tomó la cruz el día 27 de marzo de 1188 a los 60 años de edad, a pesar de que requirió de otro año más hasta estar listo para la partida», explica el divulgador histórico Michael Rank. El anciano llamó además a los nobles y soldados de sus territorios a armarse y partir con él a Tierra Santa. Aunque, en este caso, exigió que todo aquel que acudiese lo hiciese pagándose su manutención y portando el dinero suficiente como para combatir dos años sin necesidad de saquear ni una sola gallina.

Hacia Jerusalén

Según cronistas como Arnold de Lübeck, el contingente reunido fue tan gigantesco (50.000 caballeros y 100.000 infantes) que Federico no pudo embarcarlo. Así pues, se dirigió por tierra hacia Jerusalén. «Durante la marcha, Federico se esforzó con gran diligencia en impedir faltas a la disciplina. Es así como exigió a todo el ejército, tanto a la tropa como a los integrantes que no combatían, jurar que seguirían un sistema de disciplina que él mismo había preparado. También decidió [...] mantener muy cortas las riendas del carácter moral de su ejército e insistió en la expulsión de prostitutas y toda clase de personas que pudieran perjudicarlo», añade Rank.

Después de ver su marcha detenida casi medio año por el emperador bizantino Isaac II (quien temía más que a la media luna musulmana el paso de los cruzados por Constantinopla), Federico llegó a Anatolia a finales de marzo de 1190. En abril decidió marchar con su contingente hacia Iconium (una ciudad cercana que se destacaba por ser una de las más destacadas del imperio selyúcida), donde -tras alguna que otra batalla- logró firmar la paz con sus dignatarios y conseguir provisiones para sus hombres. El 30 de mayo regresó a Cilicia y, desde allí, se propuso dirigirse hacia Antioquía.

Las teorías más extendidas

La Tercera Cruzada no podía desarrollarse mejor para los cristianos. Los hombres de la cruz habían avanzado por una buena parte del territorio y presionaban a Saladino y a sus hombres a base de espada y caballo. Pero todo cambió en el verano de 1190, mientras Barbarroja y sus hombres se dirigían hacia Antioquia. Según narra Rank, entonces ocurrió «un hecho totalmente inesperado, una tragedia tremendamente desestabilizadora que cambió el rumbo de la expedición».

Este suceso no fue otro que la muerte del emperador a sus 66 años de edad. El que fuera uno de los artífices de la cruzada murió ahogado mientras cruzaba el rio Saleph (en Turquía). Su ejército presenció aquella catástrofe durante una marcha mediante la que pretendían dirigirse hasta la ciudad de Seleucia. A día de hoy, se desconoce exactamente la causa que provocó que el poderoso sexagenario se reuniese definitivamente con su creador.

Las teorías que se barajan son muchas. La más extendida es que, mientras trataba de vadear el río, el caballo de Barbarroja tropezó. Su jinete no pudo evitar caer entonces a las aguas con la armadura completa puesta. El peso del acero, unido a la extrema ancianidad del emperador para la época (la esperanza de vida de la época estaba entre los 40 y 50 años), hizo el resto. «Fue arrastrado por la corriente y se hundió. Cuando consiguieron rescatar su cuerpo, desgraciadamente, ya había dejado de existir», explica el doctor en historia José María Manuel García-Osuna.

No obstante, y a pesar de que el emperador se ahogó frente a cientos de combatientes, existen más teorías sobre lo que sucedió en aquella aciaga jornada para el cristianismo. Otra de las más conocidas es la que afirma que la culpa la tuvieron las infames temperaturas del verano. «Existe una segunda hipótesis que dice que el emperador, para paliar el enorme calor que había en la zona, intentó bañarse en el río», explica el historiador. Según esta versión, cuando Barbarroja se metió en el agua sufrió un infarto agudo de miocardio provocado por el frío del río, lo que hizo que se ahogara.

¿Apoplejía?

A pesar de que estas posibilidades son las más extendidas entre las fuentes, existen otras tantas bastante más curiosas y complejas. Entre ellas, la más destacada es la que afirma que Barbarroja murió debido a su impaciencia. Así lo explica Franz Kuhn en su libro «Frederick I: Holy Roman Emperor». Su versión empieza señalando que, cuando ocurrió la tragedia, el ejército del anciano estaba construyendo un puente sobre el río Saleph para lograr cruzar la corriente y atacar al ejército enemigo, que les acosaba desde la otra orilla con flechas.

«Eran constantemente hostigados por el enemigo con flechas y jabalinas, pero no desistieron. Por el contrario, trabajaron incansablemente», determina este autor. No obstante, parece que aquella labor no se desarrollaba lo suficientemente rápido a ojos de Barbarroja quien (hasta el chambergo de tanto esperar) le puso naso y decidió cruzar a nado el río para dar ejemplo a sus soldados. Como si tuviera veinte años vaya. El resultado fue el esperado: sufrió un ataque de apoplejía (un accidente cerebrovascular) que terminó con su vida.

También existe cierta controversia entre los diferentes autores a la hora de establecer el día concreto que Barbarroja quiso cruzar el río. Y es que, algunos consideran que este evento se produjo entre el 7 y el 8 de junio. Es decir, que el emperador estuvo varias jornadas convaleciente hasta que finalmente dejó este mundo y abandonó a su suerte a su gran ejército. Independientemente de la forma, y tal y como señala Rank, lo que nadie discute es que dejó este mundo el 10 de junio de 1190, y que lo hizo mientras trataba de cruzar un río.

La maldición de los cruzados

Con la muerte de Barbarroja llegó la «maldición» para el ejército cruzado. Para empezar, porque el gigantesco contingente que planeaba conquistar Jerusalén empezó a deshacerse en pequeños grupos ávidos de regresar a Europa en espera de la elección de un nuevo emperador. «Su muerte fue un cataclismo para los cruzados», señala García-Osuna. El brutal contingente de hombres que Federico había trasladado se vio reducido así de 20.000 (cifra otorgada por el autor español en su dossier) a menos de 5.000.

Este último dato es otorgado por Rank en su obra, en la cual señala también que el liderazgo recayó sobre el hijo de Barbarroja, Federico de Suabia.

«El hijo de Federico intentó mantener al ejército unido y consiguió liderar un contingente de 5.000 hombres rumbo a Antioquía y Acre. Sin embargo, tal esfuerzo lucía miserable en comparación con la gran cantidad de soldados que Federico había trasladado desde Europa hasta Anatolia», señala en autor en su libro. El resultado fue que el ejército cruzado que pretendía acabar con Saladino (y que realmente tenía capacidad para ello) acabó disolviéndose poco a poco.

Por si aquello fuera poco, cuando el hijo de Federico llegó a Antioquía -tan solo tres meses después de la muerte de su padre-, siguió sus pasos y dejó este mundo aquejado de peste. Una enfermedad que se extendió por el los ínfimos restos del ejército cruzado y lo diezmó todavía más.

«Los exiguos restos irían a engrosar las fuerzas de los ejércitos ingleses de Ricardo I Corazón de León y los franceses de Felipe II Augusto», añade el historiador español. Aquella «maldición» fue la triste culminación de una muerte (la de Barbarroja) en cierto modo indigna debido a que no pudo fallecer en combate, como le hubiera gustado.

La leyenda tampoco es demasiado bondadosa al hacer referencia a la forma en la que fueron tratados los restos del emperador. Y es que, se cree que fueron guardados en vinagre por sus soldados en un intento de conservarlos para llevarlos hasta Jerusalén.

Con todo, lo que es seguro es que el absurdo final del emperador fue uno de los factores que impidieron que Jerusalén fuese retomada. «Muchos historiadores señalan que si sus fuerzas hubieran alcanzado Jerusalén esto habría inclinado la balanza a su favor y hecho posible reclamar en su nombre la devolución de la Ciudad Santa, incluso fortalecer su posición. Pero algo así jamás habría de ocurrir», determina Rank.

Esta absurda muerte en Tierra Santa no impidió, eso sí, que su figura fuese elevada a la categoría de héroe. «Habiéndose sentado tan notorios precedentes ya en vida, cabía esperar, por tanto, que tras su muerte Federico I ascendiese con rapidez a la categoría de mito. […]

Los sucesores de Federico I […] se esforzaron en potenciar la imagen de su linaje presentándolo como el último eslabón de una gloriosa dinastía imperial que estaba llamado a realizar grandes hazañas en un futuro inmediato», explica Máximo Diago Hernando (investigador del CSIC en el Departamento de Estudios Medievales del Instituto de Historia) en su dossier « La pervivencia y la utilización histórica del mito: Los casos de Carlomagno y Federico Barbarroja».